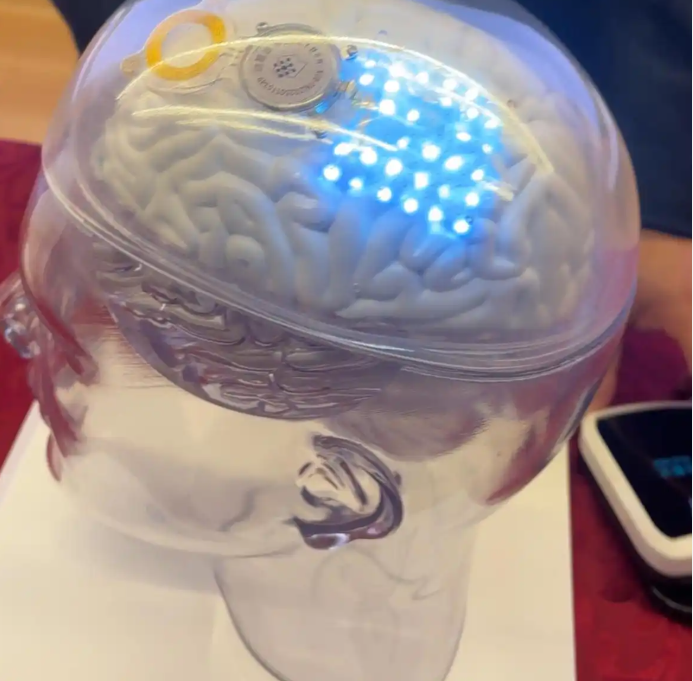

瘫痪患者术后10天用意念操控机械臂喝水,渐冻症患者通过脑机接口重获语言交流能力——我国自主研发的“北脑一号”以无线植入突破脑机边界,128通道精准解码大脑意图,为肢体与语言功能重建打开新可能,年底将进入临床试验新阶段。

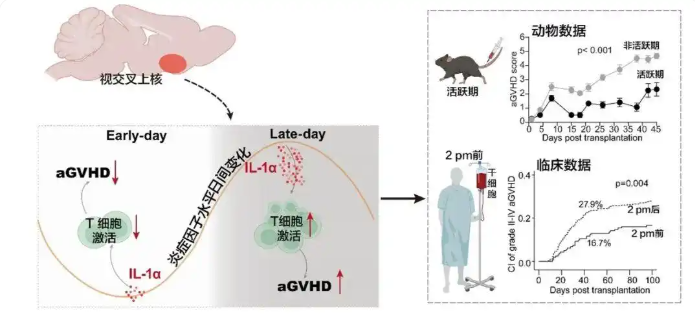

中国科学技术大学团队发布研究成果,首次证实通过调整造血干细胞移植时间,能大幅降低患者产生 aGVHD 的风险,使该病发生率减少 40%-65%。

该研究通过精准锁定大脑节律中枢与免疫微环境的互作机制,首次揭示了造血干细胞移植过程中,干细胞输注时间与移植后急性移植物抗宿主病发生率及严重程度之间的关联。目前,两项国际多中心临床研究已启动验证,相关成果登上《细胞》封面。

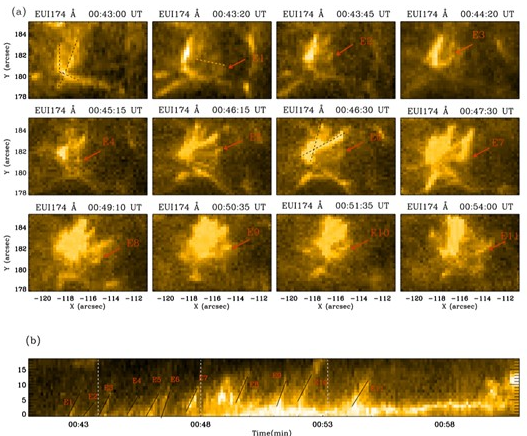

中国科学院云南天文台与云南师范大学研究人员在揭示微耀斑触发新机制及太阳耀斑自相似性方面取得新成果。相关论文在线发表于国际期刊《天体物理杂志快报》。

传统理论认为,太阳耀斑能量释放主要由磁绳结构爆发驱动。但我科研团队此次集中研究了频繁发生的微耀斑,并发现其可能由一种不同于大尺度耀斑的触发机制引发。他们利用太阳轨道探测器极紫外成像仪(EUI)及太阳动力学天文台(SDO)大气成像仪(AIA)的多平台联合观测数据,首次观测到伴随微耀斑发生的一系列微小喷射现象。

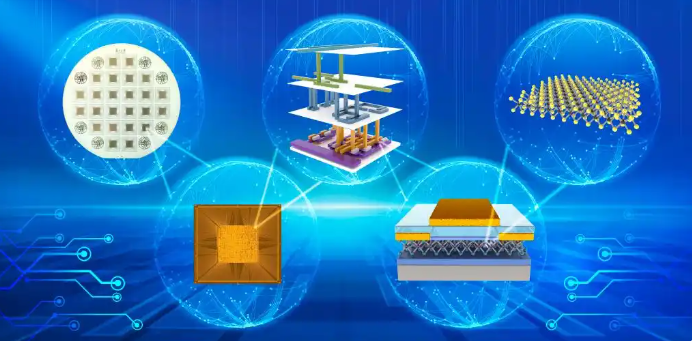

复旦大学周鹏、包文中联合团队突破二维半导体电子学集成度瓶颈,成功研制全球首款基于二维半导体材料(二硫化钼MoS2)的32位RISC-V架构微处理器“无极(WUJI)”。

在32位输入指令的控制下,“无极”可实现最大42亿的数据间加减运算,支持GB级数据存储和访问,以及最长可达10亿条精简指令集的程序编写,或将为低空经济、机器人等产业带来更广阔前景。

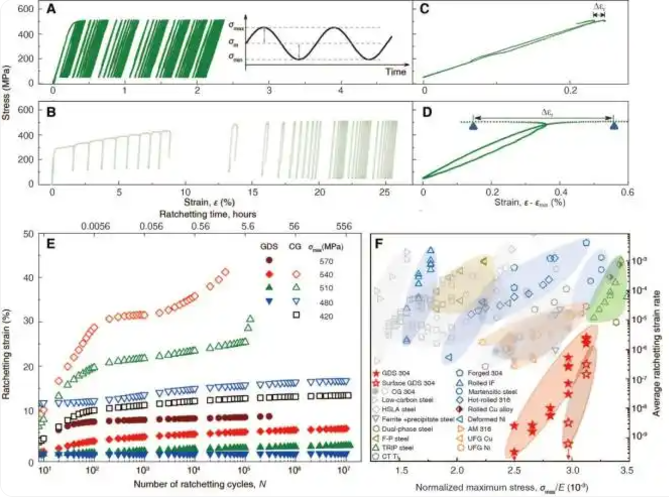

疲劳是金属材料最主要的失效形式之一,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心与美国佐治亚理工学院朱廷教授合作,在这一科学难题方面取得重要研究进展,相关研究结果于北京时间 2025 年 4 月 4 日在《科学》(Science)周刊在线发布。

通过在传统 304 奥氏体不锈钢中引入空间梯度序构位错胞结构,成功实现了高强度与优异抗循环蠕变性能的兼得:

其屈服强度提升 2.6 倍,循环蠕变速率骤降万倍以上,同时较相同强度的不锈钢及其它合金,其棘轮应变速率降低了 2-4 个数量级,突破了结构材料抗棘轮损伤性能难以提升的瓶颈。