中国科学院地球化学研究所在 2025 中国国际大数据产业博览会上正式发布了“月球科学多模态专业大模型 V2.0”,代表我国科学家正将 AI 深度融入月球科学研究领域。

在模型研发过程中,科研团队建立了系统性多模态数据标注规范,构建了包含 8700 个月球撞击坑和 7272 个其他月球构造的标注数据集。

经测试,该模型在撞击坑年代分类与亚类划分任务中准确率达 88%,在月球构造自动识别任务中准确率达 93%。

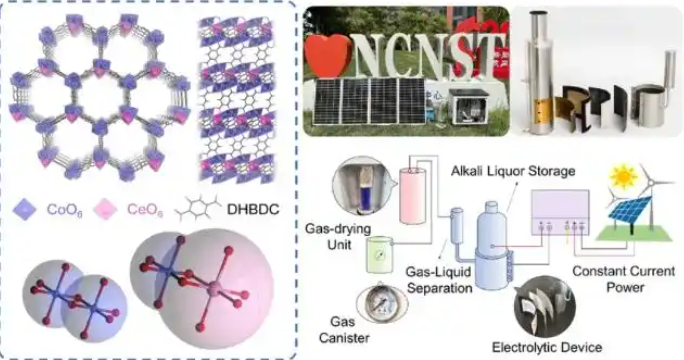

中国科学院国家纳米科学中心在金属有机框架(MOFs)电极规模化制备及电解水制氢研究中取得重大进展。该成果已于8月19日发表于《自然−化学工程》。研究团队通过室温电沉积工艺,实现分钟级快速合成400cm²大尺寸钴铈双金属MOFs电极,在碱性电解水体系中展现出优异性能,能耗低至4.11kWh/Nm³,且可稳定运行5000小时。

由国家能源集团建设的1000兆瓦时全国最大“火电+熔盐”储能项目已正式投产。

该系统能够在用电低谷时段将多余电能储存起来,在高峰时段释放输出,有效缓解煤电机组在供热与供电之间的运行矛盾,显著提升机组的调节灵活性与电网响应能力。预计每年可提升新能源消纳能力约1.28亿千瓦时,减少碳排放约8.5万吨。

此外,该项目每年还可新增供热能力220万吨,能够满足当地40多家工商业企业的用热需求,兼具环保与经济效益。

中国海油发布消息,我国海上稠油热采技术体系和核心装备规模化应用取得关键性进展,海上稠油热采累计产量超500万吨,标志着我国成为全球首个实现海上稠油规模化热采开发的国家。

稠油是一种黏度高、密度大、流动性差且容易凝固的原油,开采难度大。同陆地油田相比,海上平台作业空间小、成本高,稠油热采规模化开发面临技术装备和经济效益双重挑战,是业界公认的世界级难题,此前在全球范围内没有先例。

中国科学院空天信息创新研究院与哈尔滨医科大学附属第一医院合作,成功完成“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位”临床试验。

这是目前所知全球范围内首次脑机接口应用于脑深部肿瘤术中边界精准定位的临床试验,可为神经外科提供实时、高精度的“病灶导航”,有望在精准切除肿瘤的同时最大程度保护健康脑组织,提升患者术后神经功能保留率和生活质量,具有重要临床推广价值。